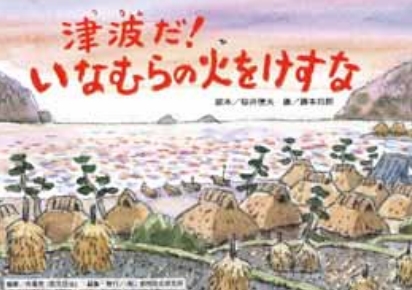

江戸時代、安政南海地震という大地震がありました。この際、咄嗟の起点から多くの村人の命を救ったヒーローがいたことをご存じでしょうか。「稲むらの火」という物語で語られるこの史実は、もしかすると小学校の教科書で読んだことがある人もいるのではないでしょうか?

村人を救うために自分の危険を顧みず稲むらに火を放つ勇敢な主人公…感動的な物語として記憶されているかもしれません。

しかし、「稲むらの火」は、単なる美談として語られるべきものではありません。そこには、歴史的な背景、壮絶な災害の記録、そして現代にも通じる防災の教訓が深く刻み込まれています。

今回は、教科書では触れられなかった「稲むらの火」の真実を紐解き、その奥深い物語に迫ります。

「稲むらの火」のあらすじ:教科書で学んだ物語を振り返る

まずは、「稲むらの火」のあらすじを振り返ってみましょう。

舞台は、江戸時代末期の紀伊国広村(現在の和歌山県広川町)。

地震の揺れを感じた庄屋の五兵衛は、津波の襲来を予感します。しかし、村人たちは祭りの準備に夢中で、危険に気づいていません。

村人を救うため、五兵衛は自分の田んぼに積まれた稲の束(稲むら)に火を放ちます。火事に気づいた村人たちは、消火のために高台に集まり、その目の前を大津波が襲います。

五兵衛の機転と犠牲的精神によって、村人たちは津波から命を守られた、という物語です。

詳しくは、内閣府防災ページでも紙芝居を公開しています。

「稲むらの火」のモデル:実在した人物と災害

この物語は、1854年(安政元年)に発生した安政南海地震による津波の際の出来事を基にしています。

- 主人公のモデル: 五兵衛のモデルとなったのは、広村の庄屋・濱口儀兵衛(梧陵)です。彼は、地域のために尽力した人物として知られています。

- 発生した災害: 安政南海地震は、紀伊半島や四国などに甚大な被害をもたらした巨大地震です。津波も発生し、多くの人命が失われました。

物語は、小泉八雲によって英語で書かれた作品が、中井常蔵によって翻訳・再話され、国語の教科書に掲載されました。

教科書では語られない「稲むらの火」の背景

教科書では、物語の核心部分のみが描かれていますが、実際には、より深い背景が存在します。

- 津波の脅威: 当時の人々は、津波の恐ろしさを十分に理解しておらず、避難の遅れが多くの犠牲者を出しました。

- 濱口梧陵の行動: 梧陵は、津波後の復興にも尽力し、堤防の建設や産業の支援など、地域の再建に大きく貢献しました。

- 地域の人々の結束: 津波からの復興には、地域住民の協力と助け合いが不可欠でした。

「稲むらの火」が伝える防災の教訓

「稲むらの火」は、単なる感動的な物語ではなく、現代にも通じる重要な防災の教訓を伝えています。

- 津波からの早期避難: 津波は非常に速いスピードで押し寄せるため、一刻も早く高台に避難することが重要です。

- 的確な状況判断: 梧陵は、地震後の状況から津波の危険性をいち早く察知し、行動に移しました。

- 利他的な行動: 梧陵は、自らの財産を犠牲にしてまで、村人を救おうとしました。

- 地域の連携: 災害時には、地域住民が協力して避難や救助活動を行うことが大切です。

「稲むらの火」から学ぶべきこと

「稲むらの火」は、私たちに、災害の恐ろしさ、防災の重要性、そして人間の勇気と利他心を教えてくれます。

この物語を単なる美談として終わらせるのではなく、その背景にある歴史的な事実や教訓を深く理解することで、私たちは、未来の災害に備えることができるはずです。

「稲むらの火」をより深く知るために

- 稲むらの火の館: 和歌山県広川町にある防災教育施設。物語の背景や津波防災について詳しく学ぶことができます。

- 広川町: 実際に「稲むらの火」の舞台となった広川町を訪れ、当時の様子を想像してみるのも良いでしょう。

「稲むらの火」は、私たちに多くのことを教えてくれる、価値ある物語です。ぜひ、この機会に、その奥深い世界に触れてみてください。

コメント