日本は、地震、台風、豪雨など、様々な自然災害が発生しやすい国です。これらの災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、災害対策に関する基本的な枠組みを定めた法律が「災害対策基本法」です。

今回は、この災害対策基本法について、その概要、成立の背景、最近の改正点、そして実際の活動事例などを詳しく解説します。

災害対策基本法とは?

災害対策基本法は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興といった、災害に関する一連の対策について定めた法律です。

この法律は、国、地方公共団体、企業、そして国民一人ひとりの役割と責任を明確にし、災害に対する備えや対応の指針を示すことで、災害による被害を最小限に抑えることを目指しています。

主な管轄省庁

災害対策基本法は、内閣府が中心となって所管しています。

内閣府は、防災に関する基本的な政策の企画・立案や、関係省庁との総合調整など、防災行政の中核的な役割を担っています。

ただし、災害対策は多岐にわたるため、消防庁(消防)、警察庁(警察)、国土交通省(河川、道路など)など、関係省庁が連携して対応にあたります。

成立の背景

災害対策基本法は、1959年の伊勢湾台風による甚大な被害を教訓に、1961年に制定されました。

伊勢湾台風は、死者・行方不明者5,000人以上という、戦後最大の被害をもたらした災害であり、当時の防災体制の不備が浮き彫りになりました。

この災害を契機に、従来の災害対策に関する法制度を抜本的に見直し、総合的な災害対策を推進するための法律として、災害対策基本法が制定されたのです。

最近の主な改正点

災害対策基本法は、その後の大規模災害の経験や、社会情勢の変化に応じて、必要に応じて改正が行われています。

近年の主な改正点としては、以下のようなものがあります。

- 2021年改正:

- 避難勧告と避難指示を「避難指示」に一本化し、避難のタイミングを明確化。

- 市町村に対し、避難行動要支援者の個別避難計画作成を努力義務化。

- 災害発生のおそれがある段階で、国の災害対策本部を設置できる規定を追加。

- 2023年改正:

- 災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、緊急通行車両の確認手続きを見直し。

- 2024年改正:

- 災害対策基本法施行令および大規模災害からの復興に関する法律施行令に、在宅勤務等手当の規定を追加。

これらの改正は、避難情報の改善、要支援者対策の強化、災害対応の迅速化などを目的として行われています。

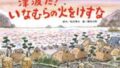

最近の活動事例

災害対策基本法に基づき、国や自治体は、様々な災害対応を行っています。

- 令和6年能登半島地震:

- 災害対策本部を設置し、被災地の状況把握、救助活動、物資輸送、避難所運営など、応急対策を実施。

- 自衛隊を派遣し、人命救助や物資輸送を支援。

- 被災者の生活再建のため、様々な支援策を実施。

これらの活動は、災害対策基本法に基づき、関係機関が連携して行われています。

まとめ

災害対策基本法は、日本の防災対策の根幹となる法律です。この法律に基づき、国や自治体は、災害から国民を守るために様々な取り組みを行っています。

私たち国民も、災害対策基本法について理解を深め、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。

コメント