大規模な災害が発生した際、救急医療の現場は、多数の負傷者で混乱を極めます。限られた医療資源を最大限に活用し、一人でも多くの命を救うためには、負傷者の状態を迅速かつ的確に判断し、治療の優先順位を決める必要があります。

この重要な判断プロセスが「トリアージ」です。

今回は、災害医療の現場で不可欠なトリアージについて、その知られざる歴史と、災害時にどのように活用されるのかを解説します。

トリアージの語源と歴史

「トリアージ」という言葉は、フランス語の「trier」(選別する、振り分ける)に由来します。その起源は、なんと18世紀、ナポレオン戦争時代に遡ります。

当時の戦場では、多数の負傷兵が発生し、限られた医療資源で効率的に治療を行う必要がありました。そこで、フランスの軍医が、負傷兵の状態を分類し、治療の優先順位を決めるシステムを考案しました。

このシステムが、現代のトリアージの原型となっています。

トリアージの目的と原則

トリアージの目的は、災害時などの限られた医療資源下において、最も救命できる可能性の高い患者に優先的に医療を提供することで、全体の救命率を向上させることです。

トリアージは、以下の原則に基づいて行われます。

- 最大多数の救命: 一人でも多くの命を救うことを最優先とします。

- 公平性: 医療従事者の個人的な感情や先入観で判断せず、客観的な基準に基づいて判断します。

- 迅速性: 多数の患者を迅速に判断し、適切な処置を行う必要があります。

トリアージの方法

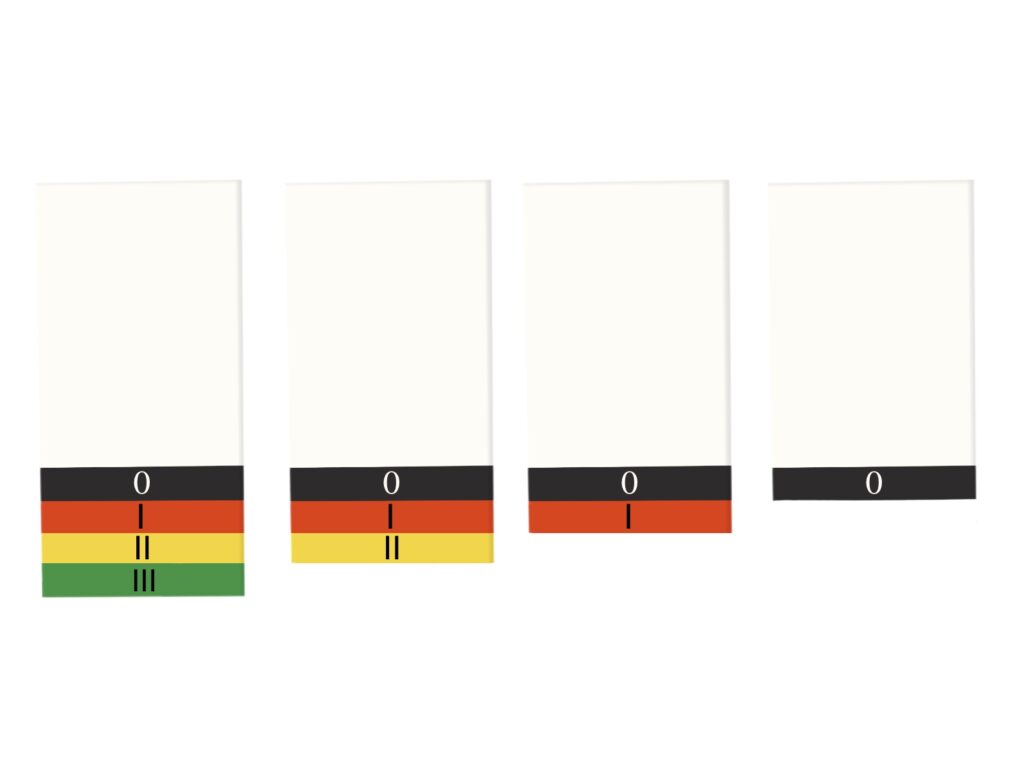

トリアージは、患者の状態に応じて、緊急度の高い順に色分けされたタグなどで分類されます。

- 赤色: 最優先治療群。生命に関わる状態であり、直ちに処置が必要です。

- 黄色: 緊急治療群。比較的状態は安定していますが、早急な治療が必要です。

- 緑色: 観察群。状態は安定しており、緊急度は低いですが、継続的な観察が必要です。

- 黒色: 救命不可能群。残念ながら、救命の見込みがないと判断された患者です。

トリアージが重要な理由

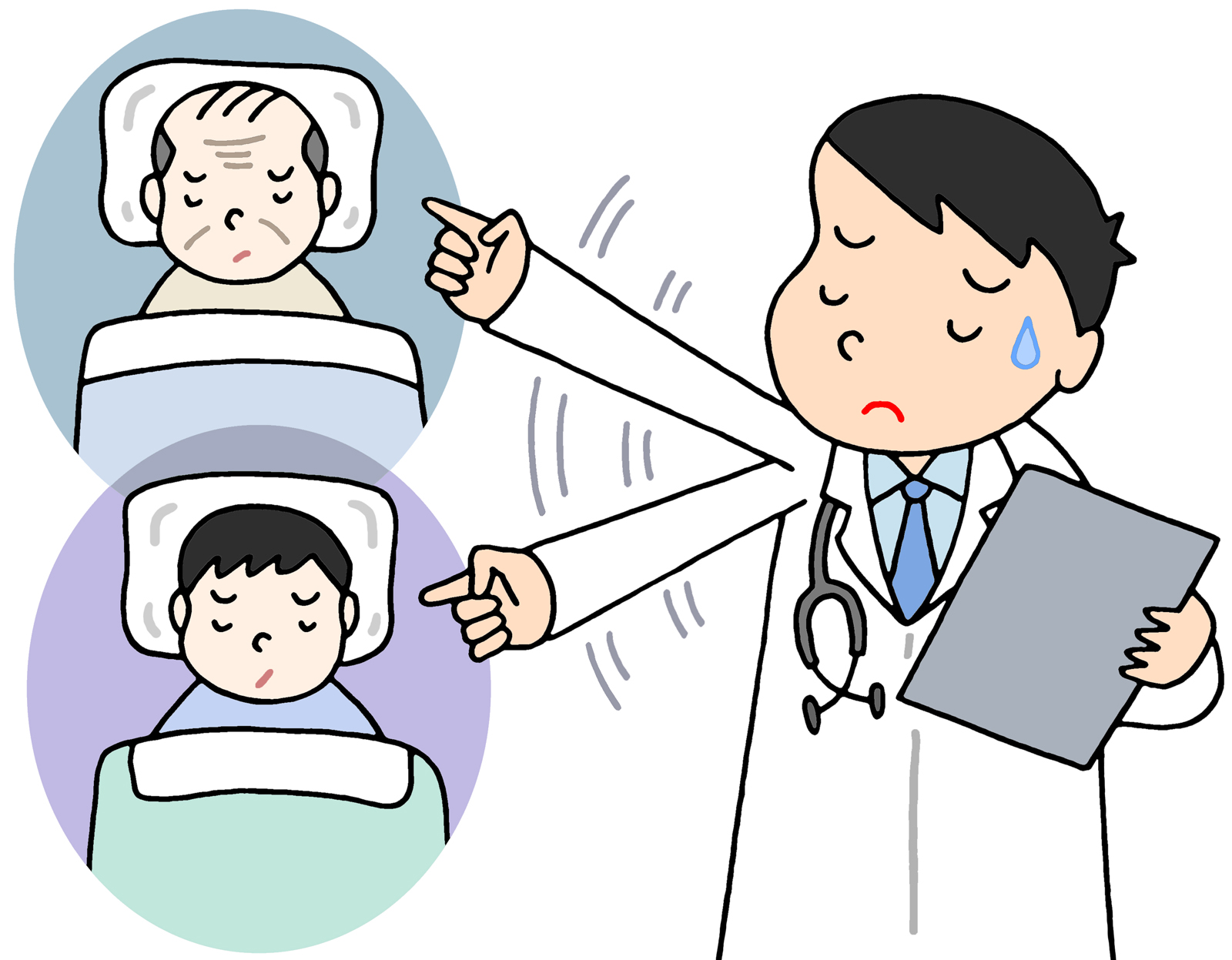

災害時には、医療資源が不足し、医療従事者は厳しい状況下で判断を迫られます。トリアージは、このような状況下で、冷静かつ客観的に判断を行い、効率的な医療を提供するための重要な手段となります。

トリアージの課題

トリアージは、非常に難しい判断を伴うため、医療従事者にとって精神的な負担が大きいという課題があります。また、限られた情報の中で迅速な判断が求められるため、誤った判断をしてしまう可能性もあります。

トリアージへの理解を深める

トリアージは、災害医療において不可欠なシステムですが、一般の方々にはあまり知られていません。トリアージの必要性や方法について理解を深めることは、災害時に冷静な行動をとる上で重要です。

まとめ

トリアージは、災害医療の現場で、一人でも多くの命を救うために不可欠なシステムです。その歴史的背景や目的、方法について知ることで、災害時の医療活動への理解を深め、防災意識を高めることができるでしょう。

コメント